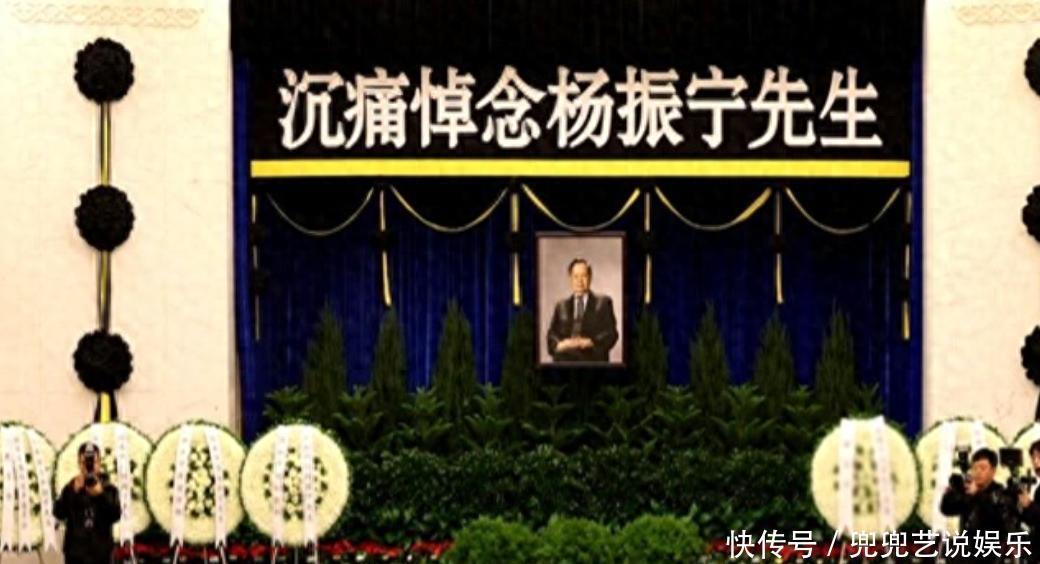

2025年10月24日清晨,北京八宝山殡仪馆外的松柏被秋风吹得轻轻晃动。不到八点,门口石阶上已经排起了数百米长队港联证券,白发老人、清华学子、外籍同行都自觉摘了帽子,手机调成静音,就为送杨振宁先生最后一程。

九点钟,告别厅的木门缓缓打开,哀乐响起,49岁的翁帆一身黑衣站在第一排,短发贴在耳后,胸口的白花随着鞠躬轻轻晃。她眼睛肿得快睁不开,却还是迎着每一位来宾,沙哑着嗓子说“谢谢”,那模样看着柔弱,却透着一股撑得住事的劲儿。

葬礼上的两个细节,藏着21年真情葬礼上的两个画面,让我一下子就懂了他们的感情。一个是翁帆的鞠躬,两个小时里她鞠了147次,“谢谢”说了上百遍,声音从清亮变得嘶哑,却没一次含糊。

她穿的黑色风衣是三年前杨振宁陪她选的,领口第一颗纽扣松了都没顾上缝港联证券,风一吹就左右摆,像在替她诉说没说出口的话。间隙里她会用指骨抵着眼角,想把眼泪憋回去,可刚擦干,新的泪又涌了上来,那股子强忍的悲伤,比放声大哭更让人动容。

另一个是站位的细节。按咱们传统丧礼的规矩,继室一般不会站在亲属区首位,尤其是丈夫和前妻有子女的情况。可那天礼宾人员引导站位时,杨振宁的长子杨光诺、长女杨又礼不约而同地退了半步,把翁帆推到了最前面。

74岁的杨光诺说“这二十一年,是您陪在父亲身边,您理应站在这里”,说完兄妹三人还一起鞠了躬。翁帆没推辞,挺直脊背站在那里,双手交叠在小腹,拇指死死掐着虎口,看得出来是用疼痛提醒自己不能倒下。这哪儿是简单的站位,分明是家人对她21年陪伴的认可。

灵堂右侧那束白菊也藏着故事,缎带上没写“一路走好”,只写了“帆,谢谢你,宁”。这是杨振宁离世前三天,用颤抖的手写下的最后一句话。仪式结束时,翁帆走到灵柩前港联证券,先把覆盖的国旗轻轻抚平,再把那支白菊放在丈夫胸前,低声说了句爱尔兰语“Slánabhaile”,翻译过来是“平安回家”。后来才知道,这是杨振宁教她的第一句外语,这种只有两人懂的默契,不是装出来的。

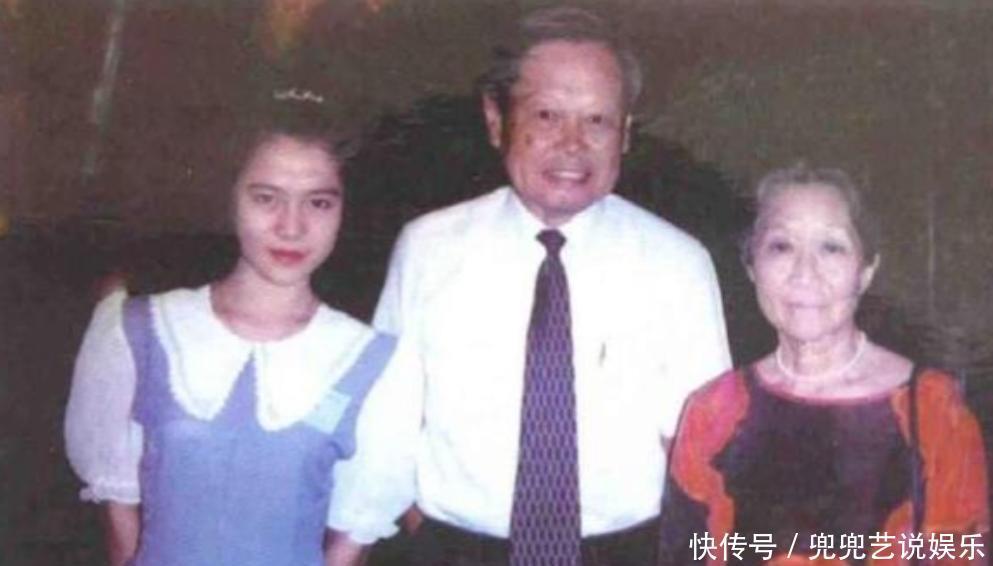

从争议到相守,他们把日子过成了答案2004年翁帆和杨振宁订婚的消息传出来时,那可真是议论纷纷。28岁的她嫁给82岁的他,年龄差了54岁,不少人说这婚姻是“功利”“炒作”。那段时间翁帆干脆关了手机,回汕头老家陪父母种菜,杨振宁也在清华办公室拔了媒体热线,两人就这么默默扛着外界的质疑。

本来以为跨龄婚姻会满是隔阂,但后来发现完全不是这样。21年里,翁帆把杨振宁的生活照顾得妥妥帖帖,每天三次的药片按颜色分进盒子,陪他出席国际会议,帮他整理学术手稿。

杨振宁也没闲着,教她读叶芝的英文原诗,带她去挪威看极光,百岁生日时还在贺卡上写“愿陪你走到时间的尽头”。他们合著的论文《规范场理论的美学思考》2023年发表时,翁帆在致谢里写“感谢先生的指引与陪伴”,这种相互滋养的关系,怕是只有他们自己最有体会。

杨振宁晚年因为脊椎骨裂卧床,听力几乎完全丧失。无奈之下,翁帆就把想说的话写在擦手白板上,举到他眼前。“今天阳光很好,要推你去走廊吗”“葛墨林院士来了,我让他只待半小时”,白板写了又擦、擦了又写,边角都磨白了。

10月19日凌晨,杨振宁血压骤降,翁帆跪在床边,把白板贴近他的脸,只写了两个字“我在”。就这两个字,让老人嘴角微微上扬,两小时后安然离世。如此看来,真正的陪伴,从来都不是轰轰烈烈,而是关键时刻的那句“我在”。

如今杨振宁先生走了,翁帆把两人合著的最后一篇论文锁进抽屉,钥匙用红线穿了挂在颈间。她曾说“剩下的路由我来走”,这话不是随便说说。接下来她会整理杨振宁未发表的手稿,出席学术会议,把先生的学术思想分享给更多年轻人。其实仔细想想,他们的婚姻早就超越了年龄的界限,翁帆用21年的陪伴延长了杨振宁的生命长度,杨振宁则用自己的学识和阅历,给了翁帆生命的厚度。

有人说“死亡能偷走生命,却偷不走爱情”,这话放在他们身上再合适不过。杨振宁先生虽然离开了,但他留下的不仅是学术财富,还有一段经得起时间考验的感情。翁帆的坚守告诉我们,婚姻的真谛不是年龄匹配,也不是外界的认可,而是彼此照亮、彼此成就。

那些曾经的争议港联证券,如今都成了过眼云烟,他们用21年的相守,把日子过成了最有力的答案。

配配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。